主な研究分野

- 地球温暖化の原因となる温室効果気体の地球規模の循環

- 成層圏大気の化学過程・大気の年齢・分子拡散分離

- 南極・北極のフィルン空気を用いた過去の温室効果気体の変動の解明とフィルン空気のモデリング

最近の研究の紹介

成層圏の大気年齢に関する解説論文を発表

菅原敏、石戸谷重之、稲飯洋一 , 成層圏大気の年齢. 成層圏・対流圏を巡る大気. 気象研究ノート 第250号. 日本気象学会. 第6章. 85-112. ISBN: 978-4-904129-33-3, 2025.

成層圏における希ガスの動力学的分別を発見

Sugawara, S., Oyabu, I., Kawamura, K., Ishidoya, S., Morimoto, S., Aoki, S., Nakazawa, T., Toyoda, S., and Honda, H.: Kinetic fractionation of noble gases in the stratosphere over Japan, EGUsphere [preprint], https://doi.org/10.5194/egusphere-2025-2916, 2025.

これまで、大気中の希ガスの存在する割合は対流圏や成層圏では一定であると考えられてきた。過去に行われた高層大気の気球やロケットによる観測でも、希ガスの有意な分別は検出されていない。近年、大気主成分(N2、O2、Ar)の同位体比や成分比が大気中の分子拡散によって重力分離の影響を受けていることが明らかとなった。本研究では、成層圏大気サンプルの高精度分析によって、世界で初めてNe、Kr、Xeの同位体比や成分比が、主成分と同様に重力分離の影響を受けていること、さらに、KrやXeなどの重い希ガスでは動力学的分別(Kinetic Fractionation)が存在することを発見した。動力学的分別は分子拡散における非平衡分別の一種であり、分子種によって分子拡散係数が大きく異なることによって起こる。特にKrやXeなどの重い希ガスの分子拡散係数は、N2やO2などと比べて非常に小さい。これまで、極域のフィルン空気の中では、重い希ガスの同位体比や成分比が動力学的分別によって変化することが知られていた。しかし、フィルン空気における動力学的分別の大きさは、重力分離の大きさのおよそ5%とごくわずかである。本研究で発見された成層圏におけるKrやXeなどの重い希ガスの動力学的分別は、重力分離の50〜70%に相当し、重力分離が上層ほど強まるのに対して、動力学的分別がそれらの重力分離を打ち消す方向にはたらく。中層大気の2次元モデルを用いて成層圏の希ガスのシミュレーションを実施した結果、観測された重力分離と動力学的分別の両方をほぼ再現することに成功した。重力分離と動力学的分別は、化学的なプロセスとは無関係であり、大気の大規模な輸送・混合と分子拡散との競合によって一定の分別が形成される。そのため、モデル大気の輸送・混合過程のバリデーションに重力分離と動力学的分別を応用することが有効であると考えられる。モデルの大気輸送・混合過程をいくつかのシナリオによって変化させたときに、重力分離と動力学的分別がどのように変化するかを調べた。その結果、動力学的分別が鉛直渦拡散係数の大きさに敏感であり、動力学的分別が新たな大気輸送の束縛条件を与えうる可能性を示した。

成層圏の二酸化炭素の炭素同位体比(δ13C)の長期変動を解明

Sugawara, S., Morimoto, S., Ishidoya, S., Umezawa, T., Aoki, S., Nakazawa, T., Toyoda, S., Ishijima, K., Goto, D., and Honda, H.: Stratospheric δ13CO2 observed over Japan and its governing processes, Atmos. Chem. Phys., 25, 11895–11917, https://doi.org/10.5194/acp-25-11895-2025, 2025.

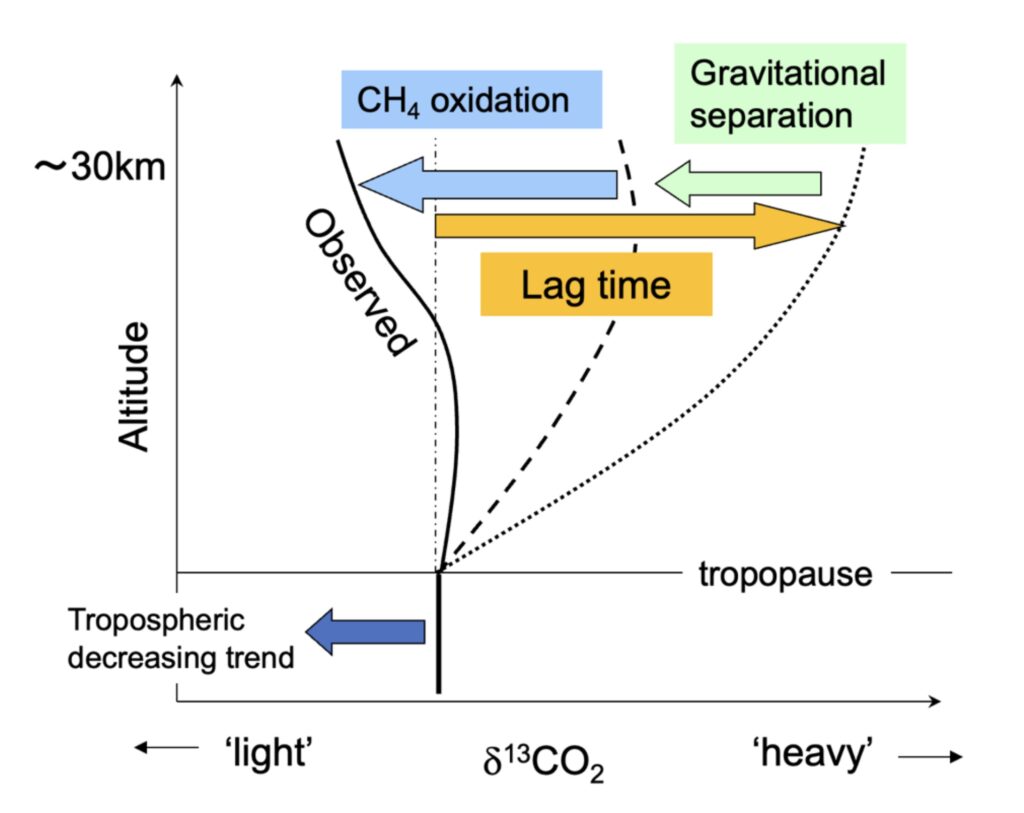

成層圏における二酸化炭素のδ13C(安定炭素同位体比)の観測は非常に少なく、その変動は十分に理解されていなかった。本研究では、1985年以来、日本上空において気球搭載型クライオサンプラーを用いて成層圏大気サンプルを採取し、その二酸化炭素の濃度とδ13C の分析を継続してきた。正確な δ13Cの値を得るために、二酸化炭素の17Oと18Oの非質量依存型分別(MIF)を考慮した。その結果、δ13Cは成層圏中層で時間とともに減少しており、1985年から2020年の期間の平均変化率は -0.026 ± 0.001 ‰ yr-1 であった。この変化率は、対流圏のものとほぼ一致した。しかし、成層圏中層のδ13Cは、熱帯対流圏の値と比較して時間的な遅れを示さず、成層圏の大気の年齢の概念と矛盾することが明らかとなった。その矛盾は、メタンの酸化によって成層圏において同位体的に軽いCO2が生成されることと、12CO2と13CO2との間で重力分離が起こること、の2つのプロセスによって説明できる。これらのプロセスを考慮した 2 次元中層大気モデルを用いて、成層圏のδ13Cの再現実験を行った結果、仮説を裏付ける結果が得られた。さらに、メタン酸化と重力分離を考慮した保存量として「成層圏ポテンシャル δ13C」(δ13CP) を新たに定義し、これを用いて成層圏空気の平均年齢の推定を試みた。現時点では、δ13CPから推定した平均年齢には大きな不確実性があるものの、その平均的な値は CO2濃度から推定された平均年齢とほぼ一致した。これらのことから、δ13CPは成層圏輸送プロセスのさらなる研究にとって有益であることが示された。

森田博士の発見から90年、世界で初めて現代の大気中酸素同位体比の変動を解明

Ishidoya, S., Sugawara, S., and Okazaki, A.: Diurnal, seasonal, and interannual variations in δ(18O) of atmospheric O2 and its application to evaluate natural and anthropogenic changes in oxygen, carbon, and water cycles, Atmos. Chem. Phys., 25, 1965–1987, https://doi.org/10.5194/acp-25-1965-2025, 2025.

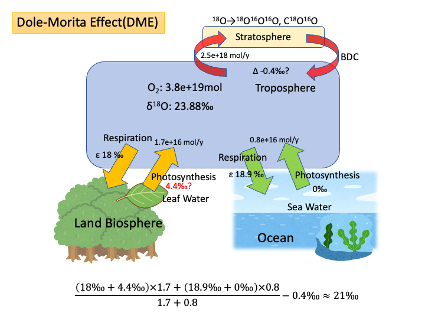

ドール・森田効果(Dole-Morita Effect: DME)とは、地球大気の酸素(18O)の同位体比が海水の酸素の同位体比に対しておよそ24‰だけ高いという観測的事実である。氷床コア中の空気の解析によって、過去の地球大気ではDMEの変動があったことが知られている。しかし、現在の大気の直接観測では、その時間的な変動はこれまで検出されていなかった。本研究では、大気中の酸素の同位体比を長期間にわたって超高精度で測定し、観測結果を統計的に処理することで、世界で初めて大気中酸素同位体比の日変化、季節変化、経年変化を明らかにした。その観測結果を酸素濃度(O2/N2比)や二酸化炭素(CO2)濃度とともに解析することで、生物圏の活動と人為的な化石燃料消費の寄与を定量的に分離できることを示した。さらに、経年的なトレンドは、0.22±0.14 per meg/年(per meg:100万分の1)の増加傾向を示すことが明らかになった。観測された長期変動の要因を探るために、さまざまなプロセスの同位体効果を組み込んだボックスモデルによるシミュレーションを行った。ボックスモデルでは、成層圏で起こる光化学過程によって18Oを低下させる効果を、対流圏-成層圏間の大気交換と成層圏での同位体効果を考慮することで再現した。成層圏における18Oと16Oの重力分離がDMEに与える影響についても考察を加えた。長期変動のシミュレーションのシナリオとして、大気中のCO2濃度の増加に伴うGross Primary Production (GPP:総一次生産)の増加、光合成における光呼吸の割合の低下、さらに、水循環同位体3次元モデルであるMIROC5-isoによって推定された葉水の酸素同位体比の変化、の3つを仮定した。それらの大気の酸素同位体への影響は、光呼吸によって低下、葉水同位体によって増加、の傾向を示し、それらが同程度の大きさで相殺し、主にGPPの増加によって観測された大気の酸素同位体比の増加が説明できることが判明した。しかし、依然として個々のプロセスの同位体効果には不確定な要素が大きいため、本研究のような大気の酸素同位体比の長期的なモニタリングが炭素、酸素、水の生物地球化学サイクルの理解に極めて重要であることが示唆された。